九州西方沿岸域を襲う巨大波「あびき」の正体をとらえる

「地震もないのに、何の前触れもなく突然、沖の海がふくれて、津波のような巨大波が襲ってくる」・・・九州西方沿岸域で昔から人々に恐れられてきたこの「あびき」と呼ばれる現象が2009年2月に発生した。この巨大な海洋波は一体どのようにして発生するのだろうか?

1. あびき現象とは

港湾内の検潮所でとられた潮位記録をみると、半日あるいは1日周期の潮の干満に数分〜数十分と比較的短い周期の振動が重なっているのがわかる。これは港湾の形状によって決まる湾固有の振動であり、副振動(セイシュ)とよばれている。丁度、水を満たしたタライの端を持ち上げ少し傾けてから元に戻した後しばらく継続する水全体の振動がこれに相当している。この副振動の振幅が大きくなると潮位は短時間のうちに激しく振動し、また、これに伴って流向・流速も著しく変化するので、湾内の諸施設、係船などに甚大な被害がもたらされることがある。特に九州長崎湾では振幅の大きな副振動の発生回数がきわめて多く、古くからこの現象を「あびき」とよんでいる。もともとは、この長崎湾内でまだ手漕ぎの漁船により漁が行われていた頃、この副振動に伴う“網を曳く”程の強さの流れによって漁が妨げられたことから「あびき」とよばれるようになったといわれている。このあびきの発生機構は長い間解明されなかった。通常の湾の副振動は台風をはじめとする低気圧や前線など気象擾乱の接近及び通過に伴ってひき起こされることが多い。ところがあびき現象の発生時にはこのような顕著な気象擾乱の通過、接近などはみられない。むしろ古くからの言い伝えがあるように「あびきは天気の良い時に突発的にやってくる」のである。あびきによる被害の大きさもさることながら、それが言わば“不意打ち”の形でもたらされるためにその発生機構の解明、及び予知対策に海事関係者の大きな関心がよせられてきた。

本稿では被害の最も大きい長崎湾のあびきに焦点をあて、まずその実態を紹介する。特に同湾では1979年3月31日に長崎海洋気象台の観測史上で最大規模のあびきが発生した。このあびきを例にとって、その発生機構を概説し、最後にその予知と対策について簡単にふれることにする。

2. 長崎湾のあびき現象

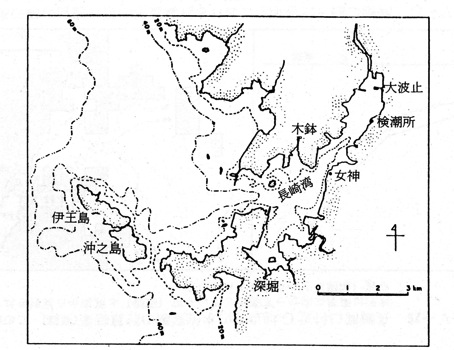

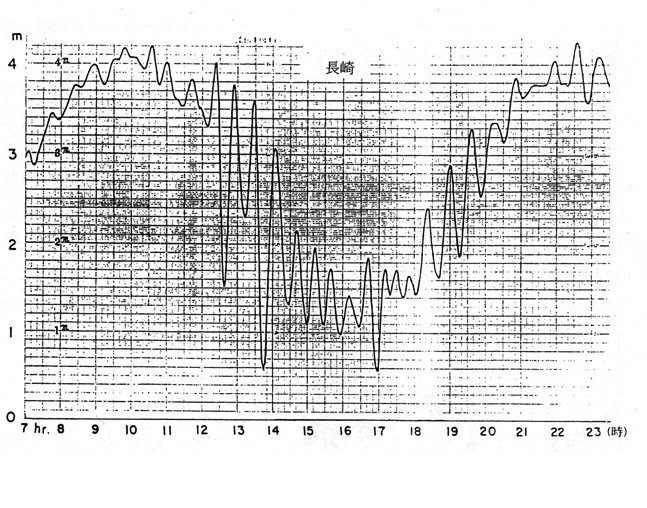

図1に長崎湾の地形を示す。長崎湾は湾口を西に開き北東に深く入り込んだ細長い湾である。湾の幅は約1 km、南北の長さは約6 km、また、水深は湾北部で10〜20 m、南部で20〜40 m、その平均は約20 mである。検潮所は湾奥の近くにあり、潮位の連続観測が行われている。1979年3月31日に発生したあびきは長崎海洋気象台の観測史上で最大の規模のものとなり、長崎をはじめとして各地で甚大な被害がもたらされた。図2に当日の長崎検潮所におけるあびきの記録を示す。最も振幅の大きかったのは第3波目でその上昇ピークは13時30分、水位の最下降時は13時45分で、最大の全振幅は278 cmに達した。被害がどの様に激しいものであったか、当時の記録をみてみよう。湾奥の浦上川河口に近い港内では、係留されていた漁船が潮位の急変により係留ロープが切断されて漂流し始め、橋に激突して大破してしまった。また、長崎港内の三菱長崎造船所では、この日、修理船を入渠させるべくドック内に注水していた。丁度ドック内外の水位差がほとんどなくなった時にあびきが起こり長崎港内の水位が急激に低下した。このためドック内外の水圧差にゲートが耐えきれず転倒、水没するに至った。また、五島・玉之浦町、中須川の河口では、この日の正午頃、老女3人がアオサ採りをしていたところ、突然に海面が2m前後もち上がって津波のように押し寄せ、波にのまれてしまった。五島・福江町では港の近くの11世帯が浸水した他、漁船12隻のロープが高波で切断され、漂流・転覆するなどの被害をうけた。

図1:長崎湾の地形

図1:長崎湾の地形

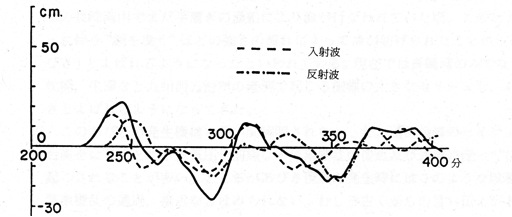

図2:1979年、3月31日の長崎検潮所におけるあびきの記録

図2:1979年、3月31日の長崎検潮所におけるあびきの記録

3. あびきの発生機構

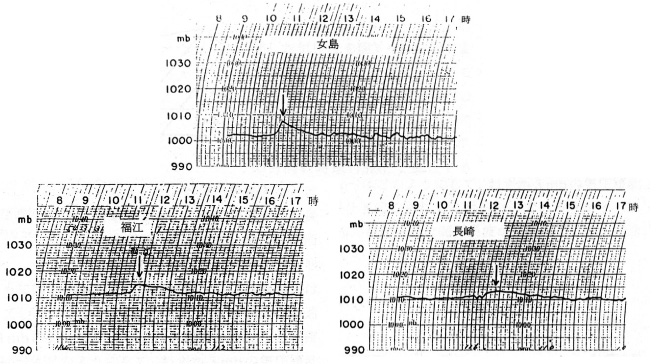

(1) 気圧波長崎湾では何故このような振幅の大きな副振動が頻繁にひき起されるのであろうか?前述したように、台風や低気圧が接近、通過する時にあびきが起こるわけではない。古くからのことわざで言われているように「あびきは天気の良い日に何の前ぶれもなく起こる」のである。ただ一つ注目すべきことが昔から指摘されていた。それは、過去のほとんどのあびき発生に伴って長崎、五島・福江及びその南西100 km沖合の女島の気圧計に数十分で2〜3 mb程度の気圧の急変動が観測されることである。この気圧の急変動は時間的には必ず女島、五島・福江、長崎の順に記録されており、あびき発生の前に微気圧擾乱(以後、気圧波)が西から東へ進行していることが示唆されている。典型的な例として図3に1979年3月31日の気圧記録を示す。女島では11時頃から気圧が上昇し始め、11時15分にはその上昇量が、最高値5.9 mbに達した。福江での気圧上昇は11時30分頃から始まり11時50分頃3.6 mbに達した。また長崎では12時20分頃から急上昇し12時40分に、その上昇量は2.8 mbとなった。この微気圧変動は厳原(12時20分に2.0 mbの気圧上昇量を記録)、佐世保(13時10分、1.0 mb)、平戸(13時10分、1.5 mb)牛深(12時30分、2.2 mb)でもそれぞれ観測された。気圧波の伝播速度は各地点間の距離と最高気圧の発生時刻から時速113 km、また伝播方向としては東北東5.6゜の方向と求められた。

図3:1979年、3月31日の各観測点での気圧記録

(2) 数値シミュレーション

上で述べた気圧波の振幅は約3 mbであり、これによってもたらされる直接の水位変動はわずか3 cmである。この気圧波が本当に図2に示すような全振幅278 cmに及ぶ大規模なあびきを起こしたのだろうか?

最近は種々の海洋現象を大型コンピューターで再現できるようになり、その結果、海洋物理学上の多くの知見が得られている。このあびき現象に関しても上の疑問に答えるため、大型コンピューターを用いて、「1979年3月31日」と同じように振幅数mbの気圧波が東シナ海上を伝播していく状態を設定し、長崎湾のあびきが再現できるかどうかを調べてみた。

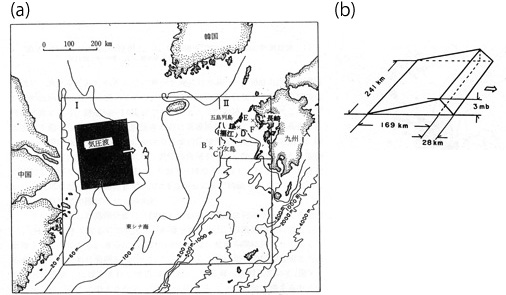

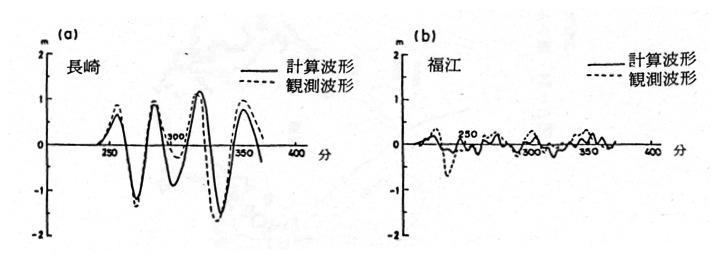

図4(a)に計算領域を示す。前述した気圧波を図4(b)に示すような振幅3 mbの三角波としてモデル化して、これが計算領域内の陰影部(中国大陸から約250 kmの位置)で発生し、その後、東北東5.6゜の方向に時速113 kmで進行するものとした。計算の手続きなどは省略するが、この結果得られた長崎検潮所、及び五島・福江検潮所でのあびきの計算波形を観測波形(潮汐成分を除いてある)とともに図5に示す。両検潮所とも、計算結果は観測結果と非常によく一致している。まさしくあびきは、東シナ海上を時速113kmで東へ進行した振幅3 mbの気圧波によってひき起されたことが確かめられたのである。それでは一体どのようにして、わずか3 mbの気圧擾乱から全振幅278 cmのあびきがひき起されるに至ったのであろうか?以下、東シナ海上で気圧波によって誘起された海洋長波が長崎湾までの伝播途上でどのように増幅されていくのかを調べていこう。

図4:(a) 数値計算の行われた領域。(注:陰影を施した領域は気圧波の発生が仮定された位置を示す)。 (b) 計算に用いた気圧波のモデル。矢印はその進行方向を示す

図5: 長崎検潮所及び福江検潮所におけるあびきの計算波形(実線)と観測波形(破線)との比較

(3) 発生機構

a) 東シナ海における海洋長波の増幅

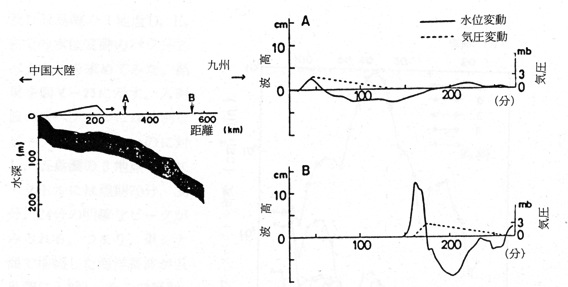

図4をみてもわかるように東シナ海には水深50〜150 mの浅い大陸棚が約600 kmにわたって続いている。従ってこの海域を伝播する海洋長波の速度は非常に遅く、時速80〜140 kmである。ところが前述したようにこのあびきをひき起した気圧波の伝播速度の方は気象擾乱としては極めて高速であって、時速113 kmとこの海域における長波の伝播速度に近い。この結果、海洋長波は伝播の途上で常に大気からの気圧の作用をうけるので次第にその振幅が増加していく。この増幅機構により図6のA地点では約2 cmにすぎなかった波高が大陸棚の端のB地点では約12 cmにまで増幅されることになる。

図6: 東シナ海の大陸棚上、A,B両地点での水位変動の計算結果。 気圧波との共鳴により海洋長波が増幅していく。

b) 五島灘での副振動の励起

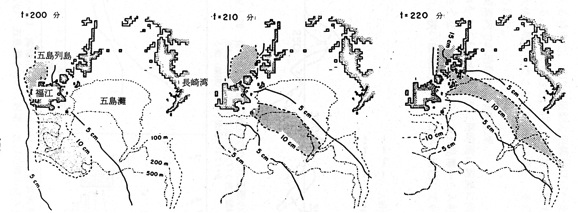

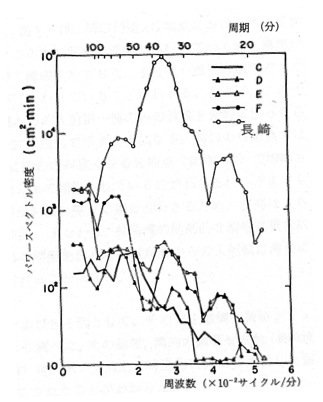

こうして増幅した海洋長波は大陸棚斜面から海溝部に到達するとその速度が大きくなるので気圧波の影響を抜け出し、以後自由進行波として伝播するようになる。さらにこの自由進行波は、北から南に向かって深くなる海底地形のために屈折を起こし、その波面を次第に北へ曲げて九州北西海岸と五島列島とにはさまれた陸棚域、通称、五島灘へ入射していく(図7)。湾のみでなくこのような半ば閉じた陸棚域にもその形状で決まる副振動(棚セイシュ)が発達しやすい。そこでこの五島灘に入射してくる前のC地点、及び五島灘の3地点D、E、Fでの水位変動のパワースペクトルを求めてみた。結果を図8に示す。入射波のスペクトルには特別なピークがみられないのに対し、五島灘の3地点でのスペクトルには周期70分、36分、24分の明瞭なピークがみられる。つまり、東シナ海で増幅した海洋長波が五島灘に入射し、そこで反射、干渉をくり返すことにより、これらの周期の副振動が励起されるのである。ここで長崎湾の副振動の周期が35分であることを思い出していただきたい。全くの偶然なのであるが、これは五島灘の副振動の周期のひとつ36分とほぼ一致している。この結果、五島灘でつくられた36分周期の一連の海洋長波が長崎湾内に入射し、そこで共鳴をおこすことにより著しく増幅することが推察されるのである。例えていえば35分の周期で揺れる子供(長崎湾)が乗ったブランコを親(五島灘)が後ろからこの周期でタイミングを合わせて押してやる結果、子供(長崎湾)の乗ったブランコの揺れ幅がどんどんと大きくなる(共鳴現象)。図8には長崎検潮所の位置における水位変動のパワースペクトルもあわせて示されている。共鳴効果のため35分周期の振動が湾内で著しく増幅されていることがわかる。実際にはこのように湾内にエネルギーが貯えられるにつれ、湾口を通して五島灘へ散逸するエネルギーも増加してくるので、ある時点で、湾内の振動の振幅はほぼ一定となり、共鳴増幅の度合が決められる。紙面の都合上、詳しい議論は省略するが解析の結果、長崎湾の場合、大体3周期目でこの定常状態に達し、その時の共鳴増幅度は約3倍と見積もられた。

図7: 東シナ海で増幅した海洋長波の五島灘への入射のようす。等値線上の数値は波高を示す。

図8:計算領域内のC,D,E,F各地点(図4参照)及び長崎検潮所の位置で計算された水位変動のパワースペクトル

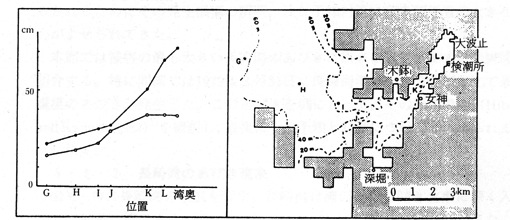

c)長崎湾内での地形的な増幅効果

長崎湾は湾奥に向かって、その巾や水深が急激に小さくなっている (図1)。このため五島灘から入射してくる波は湾奥へ進行するにつれ、狭い領域に集中し、次第に増幅していくことが推察される。そこで、五島灘からの入射第一波の波高に注目することにより、この地形的な増幅効果を見つもってみよう図9に湾口付近、G地点における水位変動の計算結果を示す。図から、この水位変動は湾奥へ進行していく波と湾奥から反射されてくる波との干渉で構成されており、その第一波目の段階ですでに入射波と反射波との干渉が行われていることがわかる。そこで、この干渉の影響を取り除き、五島灘からの入射第一波のみの波高を湾軸に沿った各地点で調べてみると、図10の白丸で示すようになる。湾口のG地点では15 cm程度だった波高が、特に湾の巾が狭くなるK地点(女神付近)で増幅され、湾奥では38 cmと約2.5倍にまで増幅されているのがわかる。いうまでもなく、湾奥ではこの入射波が反射波と完全に重ね合わさるため、波高はさらに2倍になる(図10の黒丸)。すなわち、長崎湾の地形的な増幅効果は約2.5倍、これに反射干渉の効果を含めると五島灘からの入射波は湾奥に達するまでに5倍程度増幅されることになる。

図9: 長崎湾口付近G地点での水位変動の計算結果(実線)。 この計算波形は湾奥に向かって進行して行く波(破線)と湾奥から反射されてくる波(鎖線)とから構成されている。

図10: 湾軸に沿った各地点における計算波形の第一波目の峰の高さ(黒丸)。 五島灘からの入射第一波目の峰の高さもあわせて示す(白丸)。

(4) まとめ

1979年3月31年に発生したあびきの数値シミュレーションを行った。その結果、湾内の顕著な振動(長崎検潮所で最大潮位差278 cmを記録)は、東シナ海上を時速約110 kmで進行した振幅3 mbの気圧波によっておこされたことがわかった。

またその発生の過程については、1)東シナ海大陸棚上での気圧波との共鳴的カップリングによる海洋長波の振幅10 cmに及ぶ増幅(約3倍); 2)長崎湾内での地形的な増幅効果および反射・干渉による増幅(約5倍); 3)長崎湾の固有振動系と五島灘領域の振動系との共鳴による増幅効果(約3倍)など数段階の増幅効果(合計50倍に及ぶ)が絡んでいることが解明された。

4. あびきの予知と防災対策

あびきの予報を困難にしているのは、その原因である微気圧擾乱の時空間的な規模が小さいため、通常の天気図上にその先駆現象を見出すことが不可能な点にある。しかしながら、従来のあびき発生時には必ず、五島・福江測候所、及び女島灯台において気圧の急変動が記録されており、さらに、これらの気圧変動は長崎湾でのあびきの振幅が最大となる約1.5時間前に観測されている。したがって長崎湾内の潮位を常時監視するとともにこれら沖合の観測点における気圧の急変動の情報を早急に得ることが、現段階でのあびきの予報に関する最も有効な手段といえよう。なお、このあびきの引き金となる東シナ海の微気圧擾乱について、最近の研究によれば、南シナ海などの亜熱帯海域から中国大陸南部へ流れ込む下層暖湿気流によって形成される不安定成層がその起源となっている可能性が高いことが明らかになってきた(参考資料)。

参考資料:南日本新聞2016年9月24日付朝刊文化面「『あびき』発生メカニズム 中国南部の気象影響か」